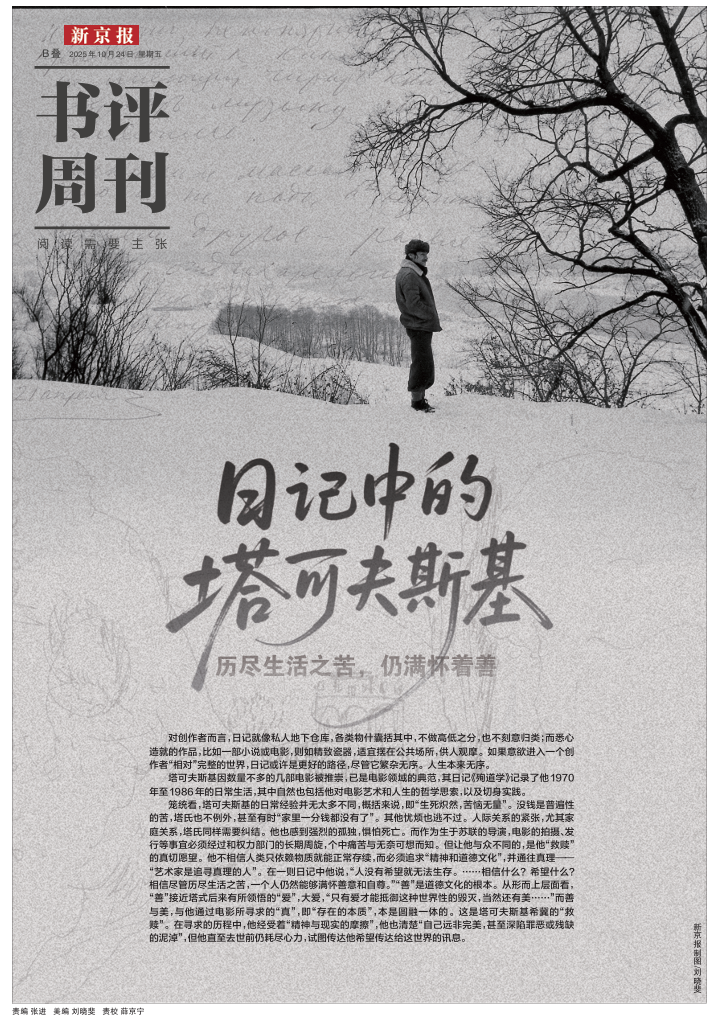

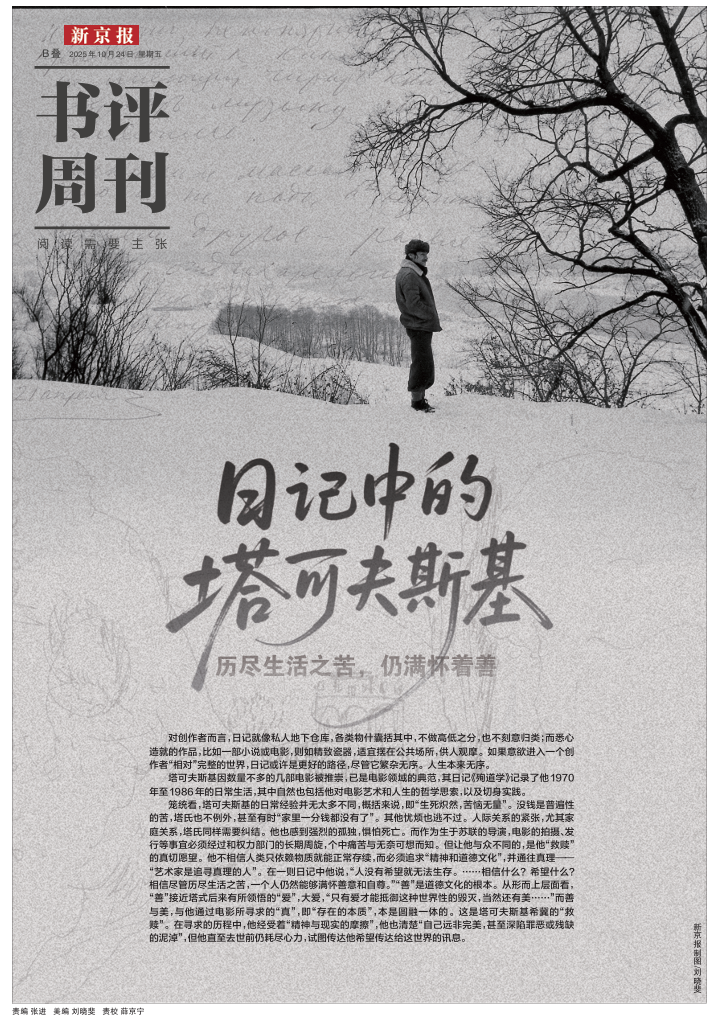

和其他创作者的日记一样,塔可夫斯基的日记向我们展示了一幅塔可夫斯基复杂的肖像。 “复杂性”是常识。没有人的生活单薄且杂乱无章。这幅肖像中的塔可夫斯基不仅是《镜子》、《牺牲》等电影的天才创作者,也是一个陷入个人财务、家庭关系甚至生死困境的普通人。当然,他日记中出现的对“存在”的追问,对“信仰”的思考,对“精神”与“灵魂”的探索,对人类未来的担忧,都与他的电影是一致的。因为电影对他来说是一种特殊的探索方式。这表明,即使在最微小的日常事务中,也可以寻求“真”和“美”。本文内容来自《新京报书评周刊》10月24日号B02-03版特文《日记中的塔可夫斯基》。 《殉教:塔可夫斯基日记1970-1986》作者:安德烈·塔可夫斯基译r:李志芳、刘西农版:乌托邦|云南人民出版社2025年5月艺术就是祈祷新京报:《殉道记》是塔可夫斯基的日记。日记与电影不同。电影是一件完整的艺术品,而日记则是支离破碎、混杂在一起的。总的来说,您如何看待塔可夫斯基的日记?在塔可夫斯基的所有作品(电影、戏剧等)中,它的独特性或特殊重要性是什么?李志芳(《殉道记》译者):首先我引用一位评论家的话来解释一下日记和电影的区别。 “大多数时候,人们写日记是为了总结自己的一天、一周、一月、一季度、一年。归根结底,日记是对生活的总结。”日记不像专门拍给别人看的电影。我为我自己写日记。但报纸,尤其是名人的报纸,迟早会有读者。报纸读者感兴趣的不仅仅是作者的想法和感受。读者学习的日记是自然的(写tten),同时创作了一幅自画像。那是塔可夫斯基的日记。他的日记记录了他晚年所经历的苦难。这种注册方式是对读者的一种认可,也是一种广告。如今名人日记出版非常流行也就不足为奇了。在电影中,作者通过人物的刻画来表达自己的思想,达到了一定的高度。新京报:“殉难”是一个具有崇高意义的表达方式。塔可夫斯基把他的日记称为“殉道者”,表明他对自己写的日记有一定的立场和期望。该书的前言提到,塔可夫斯基多次说过:“没有exi,我们努力寻求幸福。”有些事情比幸福更重要。”我们怎样才能理解他这句话的意思呢?塔可夫斯基在1970年9月5日的日记中写下了他对“真理”、“上帝”、“宗教”、“哲学”、“艺术”、“无限”和“先验存在”的思考。所有的t这些想法可能预示着一种纯粹的灵性,这或许是Ta的想法的核心。你如何理解塔可夫斯基?您有相关的想法吗?李志芳:我的日记里有一句话,“人活着不是为了追求幸福”。有些事情比幸福更重要。”我认为比这更重要的是生命和责任感。艺术家的责任是保证社会的进步和人类的发展。艺术的责任是揭露社会的黑暗,颂扬光明。偏离这个概念就违背了艺术家的使命,当然,这不会带来幸福。也可以说,这就是塔可夫斯基的哲学。然而,似乎正是这种责任感让他们遇到了困难,无法做好自己的工作,压抑了自己的情绪,最终导致身体出现问题。塔可夫斯基在国外拍的两部电影可以说是描述了这就是他自己的命运。演员奥列格·扬科夫斯基在《怀旧》结尾处手持的摇曳蜡烛似乎隐喻了他的“艺术和他的生活”,而《牺牲》则隐喻了他艺术生命和他自己的终结。用一位批评家的话说,塔可夫斯基的特别之处在于,他既不属于“右”,也不属于“左”,与苏联体制完全格格不入。后来,移民的经历让他无法适应欧洲的电影制作体系,也很难获得私人拍片的资金。 1984年,即他去世前两年,他说:“……我非常清楚,我必须把我的工作视为一种行动,一种被迫的行为。此时此刻,工作不再带来满足感,而是一种沉重的、甚至是压迫性的责任。”在塔可夫斯基看来,艺术本身就是一种祈祷。艺术的顶峰是当你的祈祷伴随或为他人带来帮助时,那就是你的祈祷是有益的。对于h我说,“宗教是他电影的精神核心。”殉难是他对电影的真诚奉献。塔可夫斯基新京报:塔可夫斯基经常写一些限制他的电影制作的一般情况,比如融资问题、剧本失败、成品大剪、退出问题等。这是他在1972年的日记中写道:“这是一个多么神奇的国家,他们不想看到好的新电影或好书……毫无疑问,艺术对他们来说是禁忌,因为艺术是人性的,它的使命是杀戮和杀害一切生灵。”每一次人文主义的爆发,无论是人民对自由的追求,还是黑暗地平线上闪耀的艺术之光……他们都用这种方式杀死一切,毁灭了自己和俄罗斯。 “塔可夫斯基拍电影的历史背景是什么?他自己是怎么做到的?塔可夫斯基在各种限制下还能拍出一部伟大的电影,这似乎是一个奇迹。李志芳:20世纪70年代,勃列日涅夫时代,现在是一个奇迹。”导致了“停滞”时期。这显然比之前的“解冻”时期更加严重。拍电影首先要提出一个主题,然后经过导演的讨论和认可。工厂的艺术委员会可以分配该项目的预算。此后,当时流行了“搁置”这个词,意思是一部电影一旦拍完,就没有被批准而被存档,没有上映或放映。在这样广泛的环境下,塔可夫斯基的申请因其才华和能力而屡获批准。 ,还因为他的每一部电影都获得了奖项。毫无疑问他会获胜,或许是因为他年轻,有活力,有获奖的资本。每次你请求一个项目,你都会得到领导的批准。我们请求您的批准。即使个别项目申请未获批准,厂长推荐另一个项目,他也不会同意。这是冲突的焦点。一个当时对电影制作也有补贴。他觉得以自己的才华,一年可以拍两部电影。不过,该片经过审核后并未获准上映,目前需要数年时间才能完成。这让他感觉很不平衡。于是他先去找厂长,然后去找厂长,我去找厂长,等等,但问题并没有解决。他之所以能够拍出这么多精彩的电影,主要是因为他的才华。第二件事是当下的创作环境。每部电影都经过精心设计,以确保万无一失并存档。除了剧本内容之外,导演还投入了大量精力研究方案。不公开展示的话题隐藏在镜头后面,供公众反思和理解。这些对塔可夫斯基很有用。他具有非常好的组织和指挥能力。在像安德烈·卢布列夫这样的大画幅电影中,一个人指挥数千名士兵与数百名平民一起对抗敌人。导演把这场戏安排得井然有序,尽管乍一看似乎很混乱。莫斯科电影制片厂总导演卡扬·沙赫纳扎罗夫日前在接受电视采访时赞扬了塔可夫斯基。哈布片场有很多人参与,但导演把一切都安排得井井有条。拍摄取得巨大成功,展现了塔可夫斯基的掌控能力。这就是为什么奇迹也会发生。塔可夫斯基排练《哈姆雷特》。俄罗斯新京报小姐:谈到创作者,人们常常想了解他和他所处时代的关系。塔可夫斯基与他的时代有何关系?李志芳:塔可夫斯基热爱俄罗斯。他的父亲是一位著名的苏联诗人,对他影响很大。虽然他和父亲不住在一起,父亲也反对他进一步出国,但父亲仍然爱他,希望他经常回来,记得回家。塔可夫斯基出国前后,我对祖国始终怀有深厚的感情。俄罗斯一直在他的脑海里。在他的日记中经常可以找到他对俄罗斯的热爱之言。在你的作品中总能看到俄罗斯的影子。遗憾的是去得早了一些。如果当俄罗斯容忍改革时他还活着,他可能会回到俄罗斯。新京报:从大环境到塔可夫斯基的个人生活状况。这就是日记类型如此特别和有趣的原因,因为它有很多相关内容。与当今大导演的想象(名誉、财富等)不同,塔可夫斯基的个人生活一点也不尽如人意。特别有趣的是他的日记中经常提到他的债务问题。塔可夫斯基的日常生活是怎样的?他在日记中多次写到“孤独”的感觉以及他与家人的关系。李志芳:这个情况我也看到过。塔可夫斯基的工资收入和其他人一样,生活应该也差不多,但他却似乎背负着沉重的负担,举步维艰。另外,如果你没有制作尽可能多的电影,你获得的补贴就会减少。这就是为什么他通常会向导演询问项目。因为。我也在乡下买了房子,但我没有钱,所以我经常借钱。现有资料显示,塔可夫斯基和大多数人一样,生活简朴,从不铺张浪费。这可能是您对国外拍戏如此感兴趣的原因之一。他一直认为在欧洲拍电影更容易赚钱。并不真地。欧洲和俄罗斯的电影投资渠道不同。俄罗斯使用国家资金来制作电影,因此当《潜行者》的拍摄出现问题时,国家会出钱重新拍摄。意大利完全依赖机构投资者和私人基金为其投资提供资金。如果你没有找到投资事实是,将你的项目变成电影是很困难的。因此,塔可夫斯基只要在意大利有空闲时间,就拍摄旅游片和纪录片,赚取外快养家糊口。谈到他和家人的关系,他的日记写到了他和父亲的关系。当他与第一任妻子离婚时,他的父母有一些意见。让你父亲生气他很少去看望他的父母。但我还是很紧张,因为除非他走,否则我不能放他走。我出国前去看望了我的父亲。两人聊得很愉快。我感觉之前所有的羞耻感都消失了,心里的结也融化了。塔可夫斯基的孤独可以从一个普通人的心理来理解。考虑到他的天赋和能力,他确实是一个孤独的人,对任何人都不感兴趣。片场里,除了导演,他没有不骂过的人。从这里我们就可以看出有多少人会喜欢它。在家里他感到很高兴,因为他有关心他,关心他,他的儿子也爱他。他很爱自己的儿子,儿子也很爱他,也很幸福。存在的问题 新京报记者:塔可夫斯基在日记中给“艺术家”这个词下了非常简洁的定义,他说艺术家就是追求真理的人。这个定义是“真”与“美”的结合,使其区别于许多现当代艺术的创作者。如何结合塔可夫斯基的作品来具体理解他的定义呢?刘西农(《殉道记》译者):我认为塔可夫斯基本质上将艺术视为一种“精神实践”。他认为艺术家的使命不是追求形式或感官愉悦,而是揭示存在的本质。 《镜子》中屋顶上的水落下、《牺牲》中燃烧的房屋、《怀旧》中雾蒙蒙的日出以及从意大利教堂废墟中出现的俄罗斯乡间别墅等场景显然不是为了创造视觉奇观。该片的经典l长镜头、众多自然元素的运用,以及它们给人们带来的时间延伸和空间交织的错觉,都是为了消除错觉,使错觉成为可能。观众将直面存在本身。塔可夫斯基在日记和创意演讲中都强调,艺术是对存在的质问,而电影的美学和技术是有助于这一调查的工具。在他的形象中,“美”从来都不是与“真理”相对立的形式,而是通向真理的手段。新京报:塔可夫斯基只通过电影来表达自己。他努力创造他所能创造的东西,他与文学的关系是明确的。这本日记记录了他阅读陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、托马斯·曼、黑塞、松尾芭蕉、蒙田、布宁等人作品的感想,并摘录了他们的一些著作。另外,塔可夫斯基的父亲阿尔是一位诗人,他的诗歌对塔可夫斯基影响很大。李做了什么文学对塔可夫斯基和他的电影有何贡献?刘西农:塔可夫斯基在日记中提到了无数作家的作品。除了在俄罗斯文化传统中发挥重要作用的文学巨匠之外,他还对许多西方作家产生了强烈的认同。我认为文学,单纯从艺术形式的角度来看,无疑为其图像的历史提供了更多的可能性。陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰作品中的道德和宗教困境实际上是《安德烈·卢布廖夫》、《飞向太空》和《潜行者》等电影中探讨的主题。 《乡愁》的主人公戈尔恰科夫总是感到孤独,与陀思妥耶夫斯基笔下的人物疏远。 《镜子》采用非线性的结构,以短章节的形式表达内心的意象和记忆的片段,无论是与蒙田的随想曲还是巴什的俳句都能产生美妙的共鸣。阿尔森尼神父的诗歌最直接地渗透到了他的形象中,《镜子》的叙事直接记录了他所朗诵的诗歌。自己的父亲,语言的节奏、诗中重复的短语、象征性的意象也奠定了影片叙事的节奏。我在读这本日记时发现的另一个有趣的事情是,在他人生的不同阶段,他的品味和阅读选择也发生了变化。当他在莫斯科,电影制作和发行受阻时,他反复阅读黑塞等人的作品。后来离开苏联旅居意大利,他成为果戈里图书馆的会员,借的第一本书就是十月革命后被流放到巴黎的布宁的日记和回忆录。他与其说是从这些作家那里寻求创作灵感,不如说是希望从他们的人生轨迹中窥见自己未来的命运。我想是的。年轻的塔可夫斯基。新京报:说起塔可夫斯基的读书经历,塔可夫斯基在1978年的日记中列出了一份有趣的书单,包括《灵魂的科学》、《不朽》《灵魂的》和《印度哲学》。他1981年的日记中提到了“寻找奇迹”。这些书可能暗示了塔可夫斯基的精神世界和感知,或者他的一些倾向和探索的特征。您对此有何看法?这些特征和倾向是否影响了您的电影表达?刘信农:塔可夫斯基一直对超验维度和精神知识的追求有着强烈的热情。 我认为他试图找到一个可以解释和传达人类基本关切的意识形态框架。这种类型的阅读可能使他对自己的非理性经历更加敏感,帮助他专注于与日常生活平行的非凡经历,并最终让他想象奇迹、救赎和宗教信仰。例子包括《潜行者》结尾处女孩视野中物体的移动,或者祭祀仪式 亚历山大表演阻止世界末日d 牺牲。对于塔可夫斯基来说,电影是探索人类存在的意义、灵魂的命运和救赎的可能性的一种手段。像这样的书可能会增强你对电影作为精神探索工具的信念。双重疏离 新京报:日记显示,塔可夫斯基在思考救赎和上帝的同时,写下了“走向爱情”等想法。有趣的是,当我在工作中或日常生活中遇到人时,我有时会认为别人“浅薄幼稚”、“虚伪”、“脱离实际”、“平凡”、“平庸”。这不是对塔可夫斯基的批评,而是本报呈现的一个现象。对于这个怪胎你怎么看?刘新农:这个矛盾其实在你的电影中也有体现。尽管主人公愿意为了世界的利益而牺牲自己,但他却很难与家人一起过上日常的生活。这可能是艺术家性格中固有的张力的一部分y,对周围的一切都有着严格的标准。我认为“爱”是对他人的一种道德义务,几乎是一种宗教戒律。我在这儿。但由于他们有着极端理想化的道德标准,根本不容忍心理惰性,所以他们对现实的“世俗事物”极为敏感,难以消除日常生活人际关系中的失望感和疏离感。新京报:目前,塔可夫斯基已被众多电影爱好者推崇至高位。正如他在 1981 年的日记中写道:“我仍然无法理解其他地方,意大利、法国,尤其是瑞典对我的重视。他们对我表现出了非凡的尊重,给予了我连我都无法表达的赞美。为什么赞美和侮辱让我如此恼火?……我知道我的价值,但我不想夸大我的重要性。”如何理解塔可夫斯基对赞扬的反应?刘寻求特定的改变ar 符号。塔可夫斯基内省的性格,加上他作为特殊历史和政治条件下的苏联艺术家的身份,可能是这些国际荣誉让他感到焦虑的原因之一。我认为他的反应更多的是一种自卫。您不希望外部叙述或公共话语剥夺您享受创作的流动性和不确定性。新京报记者:1983年,塔可夫斯基在罗马写道:“我不能生活在俄罗斯,我不能生活在这里……”对于塔尔科夫斯基来说,这似乎表明了苏联与西方世界之间的困境。他为什么这么说?刘西农先生:塔可夫斯基后半生的“流放”不仅是政治性的,还伴随着文化和身份的撕裂。他觉得自己的创作自由受到了压制,但西方的唯物主义也让他窒息。戈尔恰科夫在《乡愁》中对意大利的疏离感也描述了他对意大利的双重疏离感。塔可夫斯基本人也经历过。我相信,你的“祖国”不是一个地理概念,而是一个可以拥抱精神传统和理想信仰的乌托邦。然而,无论是东方还是西方都无法提供这样的地形。这是不可能的。塔可夫斯基的画作上面写着“我永远不会看到的房子”。新京报:在本书附录的一次采访中,塔可夫斯基谈到其创作:“我更喜欢通过隐喻来表达自己……与符号不同,隐喻没有固定的含义……隐喻更像是一个存在本身,一个包含在自身中的整体。”你怎么理解他所说的“隐喻”?这告诉我们他的电影有什么寓意?刘:它就是自然本身,是一种存在方式,一旦被过度解读,它的巨大吸引力就消失了。这种“一触即散”的属性要求观众放弃逻辑的拆解,而以直观的方式去体验。ly。并不是说他希望观众将他的电影视为需要破译的代码,为每个图像贴上明确的含义。相反,他希望观众沉浸在图像的洪流中,将屏幕上的一切体验为一种存在,拥抱自己的存在感以及图像和声音的节奏所带来的心灵冲击。撰稿/编辑:张晋/校对:龚兆华/薛景宁

和其他创作者的日记一样,塔可夫斯基的日记向我们展示了一幅塔可夫斯基复杂的肖像。 “复杂性”是常识。没有人的生活单薄且杂乱无章。这幅肖像中的塔可夫斯基不仅是《镜子》、《牺牲》等电影的天才创作者,也是一个陷入个人财务、家庭关系甚至生死困境的普通人。当然,他日记中出现的对“存在”的追问,对“信仰”的思考,对“精神”与“灵魂”的探索,对人类未来的担忧,都与他的电影是一致的。因为电影对他来说是一种特殊的探索方式。这表明,即使在最微小的日常事务中,也可以寻求“真”和“美”。本文内容来自《新京报书评周刊》10月24日号B02-03版特文《日记中的塔可夫斯基》。 《殉教:塔可夫斯基日记1970-1986》作者:安德烈·塔可夫斯基译r:李志芳、刘西农版:乌托邦|云南人民出版社2025年5月艺术就是祈祷新京报:《殉道记》是塔可夫斯基的日记。日记与电影不同。电影是一件完整的艺术品,而日记则是支离破碎、混杂在一起的。总的来说,您如何看待塔可夫斯基的日记?在塔可夫斯基的所有作品(电影、戏剧等)中,它的独特性或特殊重要性是什么?李志芳(《殉道记》译者):首先我引用一位评论家的话来解释一下日记和电影的区别。 “大多数时候,人们写日记是为了总结自己的一天、一周、一月、一季度、一年。归根结底,日记是对生活的总结。”日记不像专门拍给别人看的电影。我为我自己写日记。但报纸,尤其是名人的报纸,迟早会有读者。报纸读者感兴趣的不仅仅是作者的想法和感受。读者学习的日记是自然的(写tten),同时创作了一幅自画像。那是塔可夫斯基的日记。他的日记记录了他晚年所经历的苦难。这种注册方式是对读者的一种认可,也是一种广告。如今名人日记出版非常流行也就不足为奇了。在电影中,作者通过人物的刻画来表达自己的思想,达到了一定的高度。新京报:“殉难”是一个具有崇高意义的表达方式。塔可夫斯基把他的日记称为“殉道者”,表明他对自己写的日记有一定的立场和期望。该书的前言提到,塔可夫斯基多次说过:“没有exi,我们努力寻求幸福。”有些事情比幸福更重要。”我们怎样才能理解他这句话的意思呢?塔可夫斯基在1970年9月5日的日记中写下了他对“真理”、“上帝”、“宗教”、“哲学”、“艺术”、“无限”和“先验存在”的思考。所有的t这些想法可能预示着一种纯粹的灵性,这或许是Ta的想法的核心。你如何理解塔可夫斯基?您有相关的想法吗?李志芳:我的日记里有一句话,“人活着不是为了追求幸福”。有些事情比幸福更重要。”我认为比这更重要的是生命和责任感。艺术家的责任是保证社会的进步和人类的发展。艺术的责任是揭露社会的黑暗,颂扬光明。偏离这个概念就违背了艺术家的使命,当然,这不会带来幸福。也可以说,这就是塔可夫斯基的哲学。然而,似乎正是这种责任感让他们遇到了困难,无法做好自己的工作,压抑了自己的情绪,最终导致身体出现问题。塔可夫斯基在国外拍的两部电影可以说是描述了这就是他自己的命运。演员奥列格·扬科夫斯基在《怀旧》结尾处手持的摇曳蜡烛似乎隐喻了他的“艺术和他的生活”,而《牺牲》则隐喻了他艺术生命和他自己的终结。用一位批评家的话说,塔可夫斯基的特别之处在于,他既不属于“右”,也不属于“左”,与苏联体制完全格格不入。后来,移民的经历让他无法适应欧洲的电影制作体系,也很难获得私人拍片的资金。 1984年,即他去世前两年,他说:“……我非常清楚,我必须把我的工作视为一种行动,一种被迫的行为。此时此刻,工作不再带来满足感,而是一种沉重的、甚至是压迫性的责任。”在塔可夫斯基看来,艺术本身就是一种祈祷。艺术的顶峰是当你的祈祷伴随或为他人带来帮助时,那就是你的祈祷是有益的。对于h我说,“宗教是他电影的精神核心。”殉难是他对电影的真诚奉献。塔可夫斯基新京报:塔可夫斯基经常写一些限制他的电影制作的一般情况,比如融资问题、剧本失败、成品大剪、退出问题等。这是他在1972年的日记中写道:“这是一个多么神奇的国家,他们不想看到好的新电影或好书……毫无疑问,艺术对他们来说是禁忌,因为艺术是人性的,它的使命是杀戮和杀害一切生灵。”每一次人文主义的爆发,无论是人民对自由的追求,还是黑暗地平线上闪耀的艺术之光……他们都用这种方式杀死一切,毁灭了自己和俄罗斯。 “塔可夫斯基拍电影的历史背景是什么?他自己是怎么做到的?塔可夫斯基在各种限制下还能拍出一部伟大的电影,这似乎是一个奇迹。李志芳:20世纪70年代,勃列日涅夫时代,现在是一个奇迹。”导致了“停滞”时期。这显然比之前的“解冻”时期更加严重。拍电影首先要提出一个主题,然后经过导演的讨论和认可。工厂的艺术委员会可以分配该项目的预算。此后,当时流行了“搁置”这个词,意思是一部电影一旦拍完,就没有被批准而被存档,没有上映或放映。在这样广泛的环境下,塔可夫斯基的申请因其才华和能力而屡获批准。 ,还因为他的每一部电影都获得了奖项。毫无疑问他会获胜,或许是因为他年轻,有活力,有获奖的资本。每次你请求一个项目,你都会得到领导的批准。我们请求您的批准。即使个别项目申请未获批准,厂长推荐另一个项目,他也不会同意。这是冲突的焦点。一个当时对电影制作也有补贴。他觉得以自己的才华,一年可以拍两部电影。不过,该片经过审核后并未获准上映,目前需要数年时间才能完成。这让他感觉很不平衡。于是他先去找厂长,然后去找厂长,我去找厂长,等等,但问题并没有解决。他之所以能够拍出这么多精彩的电影,主要是因为他的才华。第二件事是当下的创作环境。每部电影都经过精心设计,以确保万无一失并存档。除了剧本内容之外,导演还投入了大量精力研究方案。不公开展示的话题隐藏在镜头后面,供公众反思和理解。这些对塔可夫斯基很有用。他具有非常好的组织和指挥能力。在像安德烈·卢布列夫这样的大画幅电影中,一个人指挥数千名士兵与数百名平民一起对抗敌人。导演把这场戏安排得井然有序,尽管乍一看似乎很混乱。莫斯科电影制片厂总导演卡扬·沙赫纳扎罗夫日前在接受电视采访时赞扬了塔可夫斯基。哈布片场有很多人参与,但导演把一切都安排得井井有条。拍摄取得巨大成功,展现了塔可夫斯基的掌控能力。这就是为什么奇迹也会发生。塔可夫斯基排练《哈姆雷特》。俄罗斯新京报小姐:谈到创作者,人们常常想了解他和他所处时代的关系。塔可夫斯基与他的时代有何关系?李志芳:塔可夫斯基热爱俄罗斯。他的父亲是一位著名的苏联诗人,对他影响很大。虽然他和父亲不住在一起,父亲也反对他进一步出国,但父亲仍然爱他,希望他经常回来,记得回家。塔可夫斯基出国前后,我对祖国始终怀有深厚的感情。俄罗斯一直在他的脑海里。在他的日记中经常可以找到他对俄罗斯的热爱之言。在你的作品中总能看到俄罗斯的影子。遗憾的是去得早了一些。如果当俄罗斯容忍改革时他还活着,他可能会回到俄罗斯。新京报:从大环境到塔可夫斯基的个人生活状况。这就是日记类型如此特别和有趣的原因,因为它有很多相关内容。与当今大导演的想象(名誉、财富等)不同,塔可夫斯基的个人生活一点也不尽如人意。特别有趣的是他的日记中经常提到他的债务问题。塔可夫斯基的日常生活是怎样的?他在日记中多次写到“孤独”的感觉以及他与家人的关系。李志芳:这个情况我也看到过。塔可夫斯基的工资收入和其他人一样,生活应该也差不多,但他却似乎背负着沉重的负担,举步维艰。另外,如果你没有制作尽可能多的电影,你获得的补贴就会减少。这就是为什么他通常会向导演询问项目。因为。我也在乡下买了房子,但我没有钱,所以我经常借钱。现有资料显示,塔可夫斯基和大多数人一样,生活简朴,从不铺张浪费。这可能是您对国外拍戏如此感兴趣的原因之一。他一直认为在欧洲拍电影更容易赚钱。并不真地。欧洲和俄罗斯的电影投资渠道不同。俄罗斯使用国家资金来制作电影,因此当《潜行者》的拍摄出现问题时,国家会出钱重新拍摄。意大利完全依赖机构投资者和私人基金为其投资提供资金。如果你没有找到投资事实是,将你的项目变成电影是很困难的。因此,塔可夫斯基只要在意大利有空闲时间,就拍摄旅游片和纪录片,赚取外快养家糊口。谈到他和家人的关系,他的日记写到了他和父亲的关系。当他与第一任妻子离婚时,他的父母有一些意见。让你父亲生气他很少去看望他的父母。但我还是很紧张,因为除非他走,否则我不能放他走。我出国前去看望了我的父亲。两人聊得很愉快。我感觉之前所有的羞耻感都消失了,心里的结也融化了。塔可夫斯基的孤独可以从一个普通人的心理来理解。考虑到他的天赋和能力,他确实是一个孤独的人,对任何人都不感兴趣。片场里,除了导演,他没有不骂过的人。从这里我们就可以看出有多少人会喜欢它。在家里他感到很高兴,因为他有关心他,关心他,他的儿子也爱他。他很爱自己的儿子,儿子也很爱他,也很幸福。存在的问题 新京报记者:塔可夫斯基在日记中给“艺术家”这个词下了非常简洁的定义,他说艺术家就是追求真理的人。这个定义是“真”与“美”的结合,使其区别于许多现当代艺术的创作者。如何结合塔可夫斯基的作品来具体理解他的定义呢?刘西农(《殉道记》译者):我认为塔可夫斯基本质上将艺术视为一种“精神实践”。他认为艺术家的使命不是追求形式或感官愉悦,而是揭示存在的本质。 《镜子》中屋顶上的水落下、《牺牲》中燃烧的房屋、《怀旧》中雾蒙蒙的日出以及从意大利教堂废墟中出现的俄罗斯乡间别墅等场景显然不是为了创造视觉奇观。该片的经典l长镜头、众多自然元素的运用,以及它们给人们带来的时间延伸和空间交织的错觉,都是为了消除错觉,使错觉成为可能。观众将直面存在本身。塔可夫斯基在日记和创意演讲中都强调,艺术是对存在的质问,而电影的美学和技术是有助于这一调查的工具。在他的形象中,“美”从来都不是与“真理”相对立的形式,而是通向真理的手段。新京报:塔可夫斯基只通过电影来表达自己。他努力创造他所能创造的东西,他与文学的关系是明确的。这本日记记录了他阅读陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、托马斯·曼、黑塞、松尾芭蕉、蒙田、布宁等人作品的感想,并摘录了他们的一些著作。另外,塔可夫斯基的父亲阿尔是一位诗人,他的诗歌对塔可夫斯基影响很大。李做了什么文学对塔可夫斯基和他的电影有何贡献?刘西农:塔可夫斯基在日记中提到了无数作家的作品。除了在俄罗斯文化传统中发挥重要作用的文学巨匠之外,他还对许多西方作家产生了强烈的认同。我认为文学,单纯从艺术形式的角度来看,无疑为其图像的历史提供了更多的可能性。陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰作品中的道德和宗教困境实际上是《安德烈·卢布廖夫》、《飞向太空》和《潜行者》等电影中探讨的主题。 《乡愁》的主人公戈尔恰科夫总是感到孤独,与陀思妥耶夫斯基笔下的人物疏远。 《镜子》采用非线性的结构,以短章节的形式表达内心的意象和记忆的片段,无论是与蒙田的随想曲还是巴什的俳句都能产生美妙的共鸣。阿尔森尼神父的诗歌最直接地渗透到了他的形象中,《镜子》的叙事直接记录了他所朗诵的诗歌。自己的父亲,语言的节奏、诗中重复的短语、象征性的意象也奠定了影片叙事的节奏。我在读这本日记时发现的另一个有趣的事情是,在他人生的不同阶段,他的品味和阅读选择也发生了变化。当他在莫斯科,电影制作和发行受阻时,他反复阅读黑塞等人的作品。后来离开苏联旅居意大利,他成为果戈里图书馆的会员,借的第一本书就是十月革命后被流放到巴黎的布宁的日记和回忆录。他与其说是从这些作家那里寻求创作灵感,不如说是希望从他们的人生轨迹中窥见自己未来的命运。我想是的。年轻的塔可夫斯基。新京报:说起塔可夫斯基的读书经历,塔可夫斯基在1978年的日记中列出了一份有趣的书单,包括《灵魂的科学》、《不朽》《灵魂的》和《印度哲学》。他1981年的日记中提到了“寻找奇迹”。这些书可能暗示了塔可夫斯基的精神世界和感知,或者他的一些倾向和探索的特征。您对此有何看法?这些特征和倾向是否影响了您的电影表达?刘信农:塔可夫斯基一直对超验维度和精神知识的追求有着强烈的热情。 我认为他试图找到一个可以解释和传达人类基本关切的意识形态框架。这种类型的阅读可能使他对自己的非理性经历更加敏感,帮助他专注于与日常生活平行的非凡经历,并最终让他想象奇迹、救赎和宗教信仰。例子包括《潜行者》结尾处女孩视野中物体的移动,或者祭祀仪式 亚历山大表演阻止世界末日d 牺牲。对于塔可夫斯基来说,电影是探索人类存在的意义、灵魂的命运和救赎的可能性的一种手段。像这样的书可能会增强你对电影作为精神探索工具的信念。双重疏离 新京报:日记显示,塔可夫斯基在思考救赎和上帝的同时,写下了“走向爱情”等想法。有趣的是,当我在工作中或日常生活中遇到人时,我有时会认为别人“浅薄幼稚”、“虚伪”、“脱离实际”、“平凡”、“平庸”。这不是对塔可夫斯基的批评,而是本报呈现的一个现象。对于这个怪胎你怎么看?刘新农:这个矛盾其实在你的电影中也有体现。尽管主人公愿意为了世界的利益而牺牲自己,但他却很难与家人一起过上日常的生活。这可能是艺术家性格中固有的张力的一部分y,对周围的一切都有着严格的标准。我认为“爱”是对他人的一种道德义务,几乎是一种宗教戒律。我在这儿。但由于他们有着极端理想化的道德标准,根本不容忍心理惰性,所以他们对现实的“世俗事物”极为敏感,难以消除日常生活人际关系中的失望感和疏离感。新京报:目前,塔可夫斯基已被众多电影爱好者推崇至高位。正如他在 1981 年的日记中写道:“我仍然无法理解其他地方,意大利、法国,尤其是瑞典对我的重视。他们对我表现出了非凡的尊重,给予了我连我都无法表达的赞美。为什么赞美和侮辱让我如此恼火?……我知道我的价值,但我不想夸大我的重要性。”如何理解塔可夫斯基对赞扬的反应?刘寻求特定的改变ar 符号。塔可夫斯基内省的性格,加上他作为特殊历史和政治条件下的苏联艺术家的身份,可能是这些国际荣誉让他感到焦虑的原因之一。我认为他的反应更多的是一种自卫。您不希望外部叙述或公共话语剥夺您享受创作的流动性和不确定性。新京报记者:1983年,塔可夫斯基在罗马写道:“我不能生活在俄罗斯,我不能生活在这里……”对于塔尔科夫斯基来说,这似乎表明了苏联与西方世界之间的困境。他为什么这么说?刘西农先生:塔可夫斯基后半生的“流放”不仅是政治性的,还伴随着文化和身份的撕裂。他觉得自己的创作自由受到了压制,但西方的唯物主义也让他窒息。戈尔恰科夫在《乡愁》中对意大利的疏离感也描述了他对意大利的双重疏离感。塔可夫斯基本人也经历过。我相信,你的“祖国”不是一个地理概念,而是一个可以拥抱精神传统和理想信仰的乌托邦。然而,无论是东方还是西方都无法提供这样的地形。这是不可能的。塔可夫斯基的画作上面写着“我永远不会看到的房子”。新京报:在本书附录的一次采访中,塔可夫斯基谈到其创作:“我更喜欢通过隐喻来表达自己……与符号不同,隐喻没有固定的含义……隐喻更像是一个存在本身,一个包含在自身中的整体。”你怎么理解他所说的“隐喻”?这告诉我们他的电影有什么寓意?刘:它就是自然本身,是一种存在方式,一旦被过度解读,它的巨大吸引力就消失了。这种“一触即散”的属性要求观众放弃逻辑的拆解,而以直观的方式去体验。ly。并不是说他希望观众将他的电影视为需要破译的代码,为每个图像贴上明确的含义。相反,他希望观众沉浸在图像的洪流中,将屏幕上的一切体验为一种存在,拥抱自己的存在感以及图像和声音的节奏所带来的心灵冲击。撰稿/编辑:张晋/校对:龚兆华/薛景宁